2025/7/30 14:36:05 来源:

在良渚文明的浸润下,余杭大地上的乡村正以各自独特的方式续写着农耕文明的当代篇章。新港村与港南村,虽同沐五千年文化雨露,却走出了各具特色的振兴之路。透过两地的实践,我们得以窥见文化赋能乡村发展的深层逻辑与多元路径。

新港村:农耕文明的现代化转译

文化基因的创造性激活

作为良渚文明核心区,新港村将"稻作文明"这一文化根脉转化为发展的核心动能。通过"禹上稻香"品牌的打造,实现了从"种稻谷"到"种文化"的跨越:千亩稻田不仅产出生态稻米,更以彩色稻秧绘制良渚神徽,成为展示文明密码的大地艺术;石犁、炭化稻谷等考古发现不再是博物馆的静态展品,而是通过农耕体验园的沉浸式活动,让城市孩童在插秧劳作中触摸先民智慧。这种转化使文化从抽象符号变为可感知、可参与的生活体验,每年吸引超15万游客,实现文化价值向经济价值的自然流动。

科技与传统的共生共荣

新港村的突破在于没有将现代化与传统农耕对立。麟海农场的智慧大棚里,传感器与无人机构建起数字化管理系统,但技术员老李的话道出精髓:"科技只是把老祖宗的节气智慧做得更精准。"这种认知让物联网技术服务于生态种植,让无人机播撒延续着精耕细作的传统,最终形成"每株苗连着五千年的根,也接着卫星天线"的生动格局。生态水稻、绿色养殖与休闲农业的三元产业结构,既守住了"饭稻羹鱼"的江南底色,又拓展了农业的多元价值。

启示:让文化成为活的生产力

新港村证明,乡村振兴的核心在于将地域文化转化为可持续的发展能力。其关键在于:一是深挖文化独特性,抓住良渚水利系统、犁耕技术等不可复制的文明遗产;二是构建体验场景,通过研学基地、文创空间等载体让文化可触摸;三是科技赋能传统,用现代技术激活古老智慧而非替代传统。

港南村:研学经济带动的全域振兴

以研学为钥打开乡村价值

港南村的特色在于将"研学路"作为乡村激活的主线。党群服务中心与"农隐矞院"形成功能互补:前者作为基层治理枢纽,保障村民参与振兴进程;后者则提供研学配套服务,形成"政务+文旅"的协同格局。这种布局使村庄不仅是居住空间,更成为文化传播与研学体验的平台,通过"解码良渚古韵"的主题设计,将散落的资源串联成系统的研学产品,实现村庄功能的迭代升级。

空间重构中的文化表达

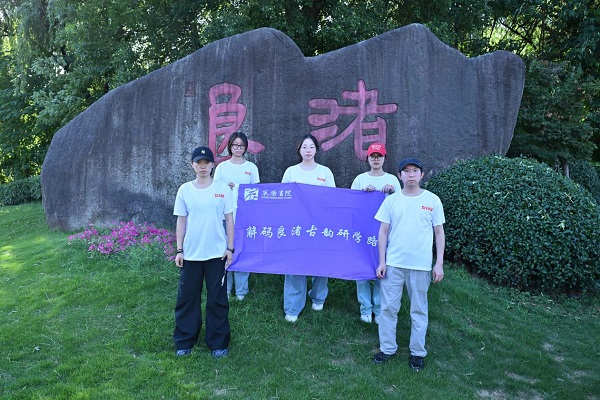

从现存标识可见,港南村注重在物理空间中嵌入文化记忆。"解码良渚古韵研学跆"的路牌提示,村庄道路已成为展示文明脉络的线性博物馆;严家桥等传统地名的保留,维系着村落的历史连续性。这种空间叙事让村民在日常生活中感知文化认同,也让游客在行走中自然接受文明熏陶,形成"生活场景即研学场景"的沉浸式氛围。

启示:以功能重构激活乡村空间

港南村的实践揭示,乡村振兴需要对空间进行系统性重构:一是功能复合化,让党群服务中心、民居等空间承载文化展示、研学接待等多重功能;二是叙事主题化,用清晰的文化主线串联各类资源;三是参与全民化,通过村民与游客的共享空间设计,避免乡村成为单纯的旅游展品,而是保持"乡里共生"的温暖底色。

共同经验:良渚文明滋养下的振兴之道

两地虽路径不同,但共同印证着乡村振兴的深层规律:文化认同是根基,无论是新港的稻作文明还是港南的研学主题,都立足良渚文化这一共同根脉,避免了同质化发展;民生为本是核心,新港的"文明之宴"、港南的村民活动中心,都将发展成果转化为村民的生活品质提升;动态传承是关键,不把传统当标本,而是在与现代生活的对话中赋予其新内涵。

从良渚古城的水利系统到今日的智慧农田,从先民的石犁到当代的无人机,这片土地上的乡村正证明:五千年农耕文明不是历史的背影,而是照亮未来的精神火炬。当更多乡村找到属于自己的文化解码方式,乡村振兴必将结出更丰硕的文明果实。

声明:如若本网有任何内容侵犯您的权益,请联系QQ:3119872820,本网站将立即给予删除。

《卫星叛军》新浪娱乐讯 北京时间3月28日消

《坏蛋联盟》广告新浪娱乐讯 北京时间3月28

第55届瑞士尼翁真实电影节(Visions du R&a

牛是十二生肖之一。一提起牛,人们常会想起

今年的春节,受“就地过年”号召的影响,全